出前館で発生した「生きたネズミ混入」事件、知っていますか?最近、フードデリバリーを利用する人が増える中で、置き配サービスのリスクも見直す必要が出てきました。今回は、この事件の詳細と出前館が取った対応、置き配のリスクを徹底分析していきます。

この記事を読むと、以下のポイントが分かります!

- 出前館で発生したネズミ混入事件の概要と原因

- 置き配サービスのリスクとその防止策

- 出前館が取った対応策と再発防止策

- 利用者ができる安全対策と工夫

- ネズミ混入事件に対するSNSでの反応

置き配を利用することが多いあなたも、この記事を読んで安全対策を見直してみませんか?

出前館で生きたネズミが混入!?事件の概要と経緯

出前館で起きた生きたネズミ混入事件は、多くの利用者に衝撃を与えました。事件が発生したのは2025年3月29日で、加盟店から受け取った商品を「置き配」で届けた際に問題が発覚しました。

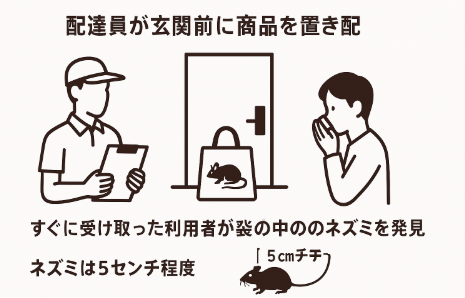

配達員が玄関前に商品を置き配した後、すぐに受け取った利用者が袋の中に生きたネズミを発見したことで出前館に報告しました。ネズミは5センチ程度の大きさで、その場で駆除業者によって処理されました。

出前館は、利用者に謝罪すると共に、混入経路の特定を専門家と共に進めていると発表しています。さらに、配達員に対して商品の受け取りや配達時に確認を徹底するよう指示しました。今回のようなネズミ混入は初めてのケースであり、徹底した調査が進められています。

次は、なぜこのような事態が起きたのか?その原因を徹底的に分析していきます。次の見出しをご覧ください。

置き配のリスクとは?ネズミ混入が起こった理由を徹底分析

出前館の「置き配」商品袋に生きたクマネズミ…利用客に謝罪https://t.co/cuHMJEdnpt#ニュース

— 読売新聞オンライン (@Yomiuri_Online) April 1, 2025

置き配は、玄関先に商品を置いて配達完了とするサービスで、コロナ禍以降、フードデリバリー業界で急速に普及しました。しかし、その便利さゆえにリスクも存在します。今回の出前館のネズミ混入事件は、置き配のリスクが顕在化したケースと言えるでしょう。

置き配中にネズミが侵入する可能性

出前館の調査によると、商品を置き配してすぐに利用者が受け取ったため、長時間放置されていたわけではありません。しかし、ネズミはわずかな隙間からでも侵入するため、レジ袋がしっかり閉じられていても完全に防げない可能性があります。専門家によると、「袋の材質や結び方が不十分だと、ネズミが穴を開けることがある」とのことです。

置き配の環境要因

特に夜間や住宅街では、ネズミが餌を求めて徘徊しているケースが多く、置き配された食べ物が狙われやすくなります。玄関先は通気口や排水溝が近いケースが多く、害獣が侵入しやすい環境です。今回の事件も、こうした環境要因が重なった可能性があります。

置き配のリスク対策

置き配の際には、なるべく早く受け取ることが第一です。また、商品の梱包を二重にするなど、物理的な防御策を講じることも有効です。出前館も、今後はより密閉性の高い梱包材を検討すると発表しています。

次に、出前館がどのように対応し、再発防止策を取っているのかを詳しく見ていきましょう。

実はここ5年ネズミの発生数は増えている

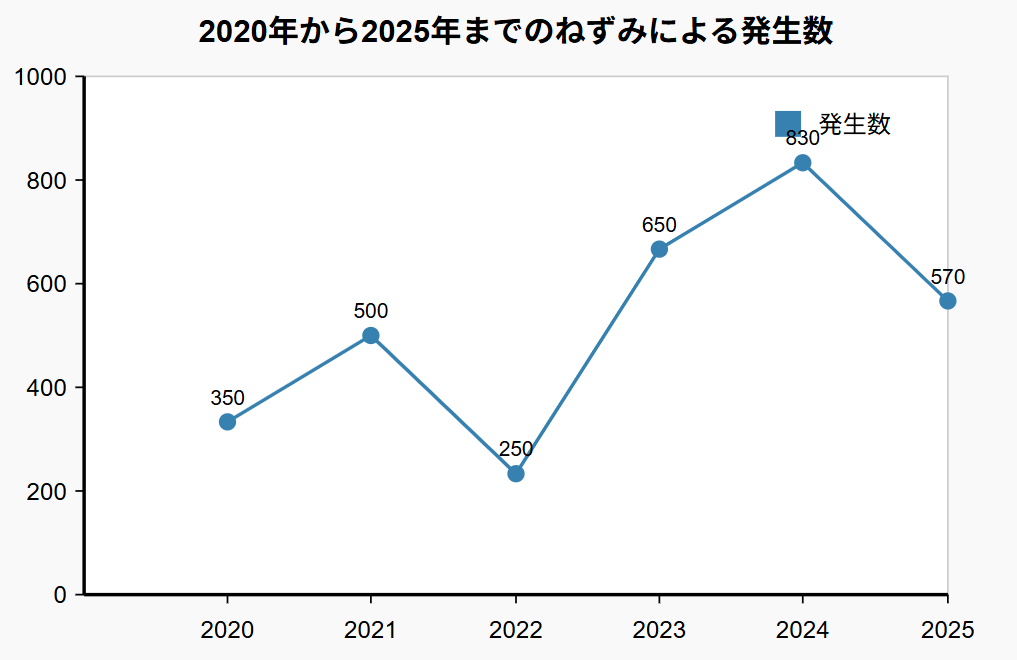

上記のグラフは2020年から2025年までの5年間におけるねずみによる発生数を示しています。このデータによると

- 2020年: 350件

- 2021年: 500件

- 2022年: 250件

- 2023年: 650件

- 2024年: 830件

- 2025年: 570件

このグラフでは、2022年に一旦減少したものの、2023年から2024年にかけて大幅に増加し、2025年には再び減少していることがわかります。特に2024年の発生数がピークとなっています。

置き配の落とし穴!ネズミ混入トラブルを防ぐには?

置き配の落とし穴!トラブルを防ぐ方法を紹介します。

置き配指定での食べ物の受け取りには大きなリスクが潜んでいる!

近年、宅配サービスの利用が急増し、多くの人が手軽に食事を楽しめるようになりました。しかし、その一方で「置き配」というスタイルには意外な落とし穴があることを見逃してはいけません。特に問題視されているのが、ネズミによる食べ物への侵入です。これ、ちょっと想像しただけでもゾッとしますよね!

玄関先での置き配が危険すぎる理由とは?

多くの意見が指摘しているように、ネズミが袋の中に侵入する最も可能性の高いタイミングは「置き配の後」。特に自宅の玄関先やマンションの廊下に置きっぱなしにしている間に、匂いに引き寄せられたネズミが袋に入り込むケースが目立ちます。

「数分しか置いていなかったのに!」という声もありますが、ネズミの素早さを甘く見てはいけません。玄関にレジ袋を掛けたほんの一瞬の隙に入り込んでしまうこともあるのです。特に都市部では野良猫や天敵が減り、ネズミが増加傾向にあるという報告もあります。野良猫が減ったことによって、ネズミの繁殖が抑えられなくなっているんです!

置き配を選ぶなら工夫と対策を忘れるな!

もちろん、対面で受け取るのに抵抗を感じる人がいるのも事実。特に女性の場合、見知らぬ配達員との接触を避けたいという気持ちはよく理解できます。しかし、それでも置き配を選ぶなら、対策は必須です。

例えば:

- ドアノブに掛けてもらう:地べたに置くよりもネズミの侵入を防ぎやすい。

- 置き配ボックスの設置:発泡スチロールの箱や簡易的なボックスを玄関前に用意しておく。

- メッセージを添える:「指定の場所に置いてください」と配達員に明確に伝えること。

また、最近では大手チェーン店が異物混入防止のために袋を専用シールで封をするなどの対策を取っている例もあります。このような工夫が今後広がっていくことが期待されます。

ネズミトラブルを未然に防ぐために

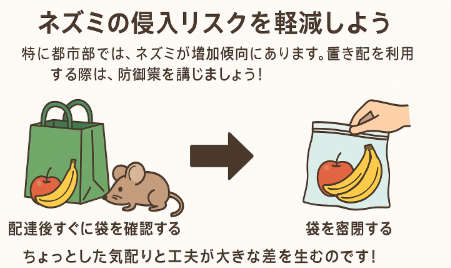

ネズミが食べ物に侵入するリスクを完全にゼロにすることは難しいですが、工夫次第でかなり軽減できます。特に都市部では、ネズミが増加傾向にあるという事実をしっかり意識しておくべきです。置き配を利用する場合は、必ず防御策を講じましょう!

配達後すぐに袋を確認する、袋を密閉するなどの基本的な対策も忘れずに。安心して美味しい食事を楽しむためには、ちょっとした気配りと工夫が大きな差を生むのです!

出前館の対応と再発防止策について解説

事件発覚後、出前館は速やかに謝罪し、混入経路の特定を進めると発表しました。利用者や加盟店に対して深くお詫びするとともに、再発防止策を打ち出しています。

対応策1:混入経路の徹底調査

まず、混入経路が不明であるため、出前館は専門家と協力して原因究明を行っています。レジ袋の破損状況や配送経路を詳細に調査し、加盟店や配送員へのヒアリングも実施しているとのことです。

対応策2:配達員への教育強化

出前館は、今後のトラブル防止のため、配達員に対し「商品の受け取り時や配達完了時に中身を確認する」ルールを再徹底することを決めました。これにより、異物混入を未然に防止できるよう体制を強化するとのことです。

対応策3:安全対策の強化

さらに、商品が安全に届けられるよう、置き配専用の梱包材を導入することも検討中です。これにより、外部からの侵入を防ぐための対策が進められています。

続いて、置き配サービス全体の安全性をどう確保すれば良いのか、具体策を紹介します。

置き配サービスの安全性を確保する方法とは?

置き配サービスは、非接触で便利な反面、衛生リスクが指摘されています。今回の事件を受け、利用者としても安全を確保するための工夫が必要です。

置き配時の防御策

- 受け取りを迅速にする

- 専用の防水袋を使う

- 玄関先を清潔に保つ

- 食品専用の密閉ボックスを活用する

- 配達完了連絡が来たらすぐに受け取る

利用者側でできること

利用者自身ができる防止策もあります。特に、置き配完了後は速やかに受け取ることが重要です。また、梱包に問題がある場合はすぐに通報し、改善を求めることで、次回以降のトラブルを未然に防げます。

最後に、今回のネズミ混入事件を受けたユーザーの反応を紹介します。

出前館のネズミ混入事件を受けたユーザーの反応

SNSでは「出前館の対応が不十分」「置き配の危険性を見直すべき」など、賛否両論が巻き起こりました。特に、置き配そのもののリスクを指摘する声が多く、「防ぎようがない」「環境が悪い」といった意見が目立ちました。

一方で、「すぐに受け取ったのに入っていたのは不可解」といった疑問もあり、利用者側のモラルや防御策の必要性を問う声もありました。

今回の事件は、置き配のリスクを再認識させるものであり、出前館だけでなく、他のフードデリバリーサービスにも影響を与える可能性があります。

まとめ

今回の記事では、出前館で発生したネズミ混入事件について詳しく解説しました。以下がこの記事のポイントです。

- 出前館のネズミ混入事件は、2025年3月29日に「置き配」で発覚した。

- 商品を受け取った利用者が袋の中に5センチほどの生きたネズミを発見し、出前館に報告した。

- 出前館は謝罪とともに専門家と協力し、混入経路の調査を進めている。

- 置き配は利便性が高い反面、ネズミなどの害獣が侵入するリスクがある。

- 出前館は配達員への教育を強化し、安全対策を進めると発表した。

- ユーザーも受け取りを迅速にする、密閉ボックスを利用するなどの対策が必要。

- SNS上では、出前館の対応だけでなく、置き配自体のリスクを指摘する意見も多かった。

今回の事件をきっかけに、置き配サービスの安全性を見直す良い機会になったのではないでしょうか?今後も出前館や他のフードデリバリーサービスがどのように改善を進めるか注目ですね。